「ルックバック」押山清高監督が、人生の最後に描きたいものは? 経済学者・成田悠輔氏と描くこと、AIとアニメ、映画についてトーク

2026年1月16日 16:00

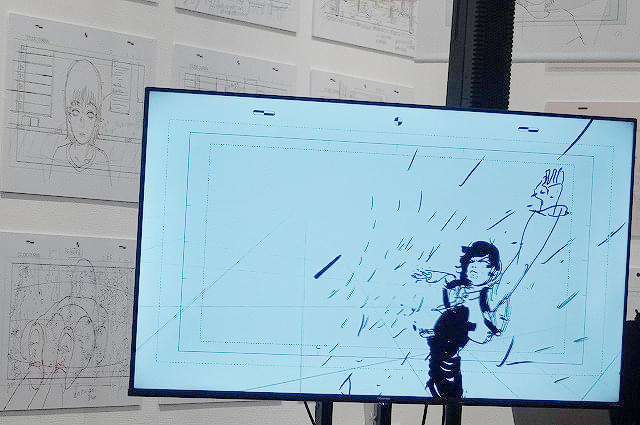

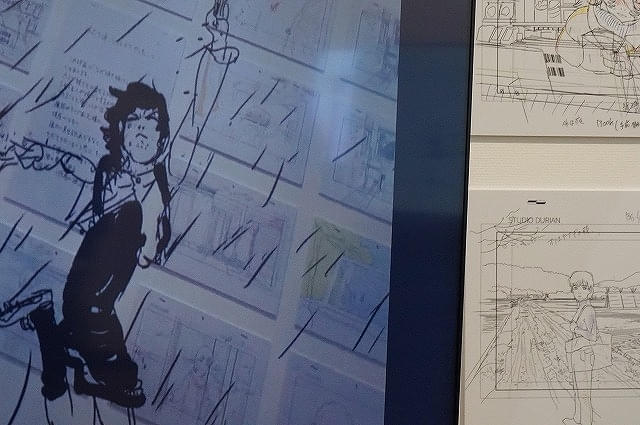

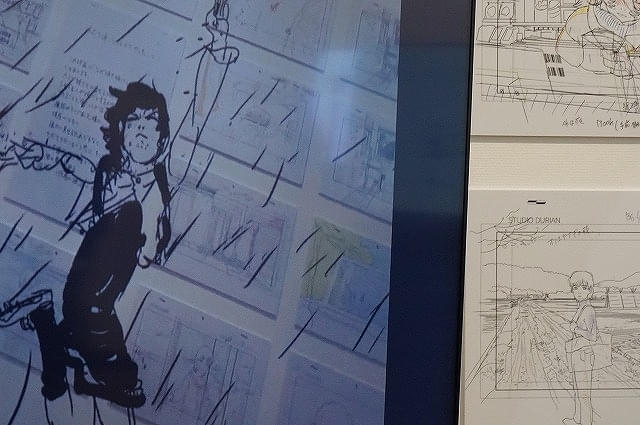

イベント冒頭では、押山監督がヘッドマウントディスプレイを装着し、会場内の空間に「ルックバック」の名シーン「雨の中を疾走する藤野」をリアルタイムで描く3Dライブドローイングが実施された。

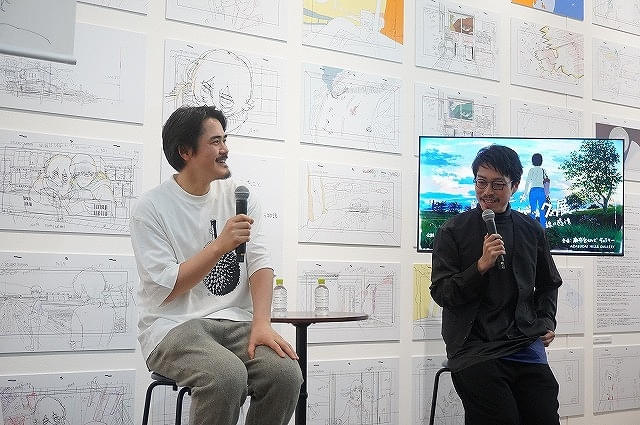

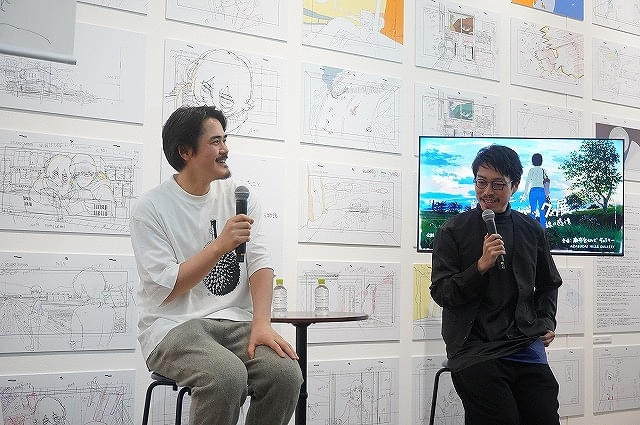

会場の傍らで、押山監督のライブドローイングを見守った成田氏は、机もない中、汗だくになってイラストを完成させた押山監督に「最初に伺いたいのですが、押山さんは、なぜ描き続けているのでしょうか。あれほど大変な作業を、なぜ続けていらっしゃるのか」と、劇場アニメ「ルックバック」と展覧会のテーマのひとつである“描き続けること”について問う。

「ライブドローイングについては、主催なので……というのが正直なところですが(笑)。ただ、映画を完成させた後に、こうした展示はやりたいと前々から思っていましたし、これは自分の務めでもあるとも思っています。半分は趣味でもありますが、もう、しょうがない」と、自嘲気味に話しながらも、「自分の中に“こう描きたい”という理想像があって、それに近づけられたとき、頭の中のイメージと線が直結する。その瞬間に“描けたな”と感じます。その日は、2、3日くらい気分よく過ごせますね。ただ、実際にはうまくいかないことの方が多い。彫刻のように、荒削りな状態から少しずつ精度を上げていく作業」と、自ら手を動かすことについての醍醐味を語る。

アニメーターとしても長いキャリアと実績を持つ押山監督に、「理想像は、1枚の絵としてあるのか、それとも映像、あるいは世界観として存在するのか?」と成田氏。押山監督は「物語やキャラクター、設計された世界観がある場合は、その中で『このカットなら藤野はこんな表情をしているだろう』と考えながら描いていきます。一方で、落書きのように、線を引いているうちにイメージが湧いてくることもあります。イメージが先にある場合もあれば、線がイメージを連れてくることもあります」と説明する。

今回の展示で、「特に理想に近づいたと感じるシーンを具体的に一つ上げるのは難しい」としながら、「この雨の中を疾走しているように見えるシーンは、時間がない中で描いた割には、イメージがうまく伝わった手応えがありました。制作終盤まで、どう描くかをずっと考え続けていたものを、短期間で一気に形にできた感覚」と振り返る。

しかし、そんな理想に近いシーンが完成しても「『こうすればよかった』は無限にある」といい、「背景の草をもっと増やしたかった、電柱に装飾を入れたかった、ランドセルに水滴を入れたかった、泥水の線を色トレスにすべきだった……言い出したらきりがありません。直前になってスカートのラインを描き忘れていたことに気づき、慌てて描き足したこともあります。ただ、今なら同じものは描けないと思います。そのときのテンションや体の状態、ゾーンに入っていたからこそ描けた部分が大きい」と、述懐した。

展覧会では、押山監督によるオリジナルの漫画「洞窟と少年」が展示されている。「人生でほぼ初めてに近い漫画制作だったので、すべてが新鮮でした。制作から完成までの速さは、アニメとは比べものにならない。4日ほどで一本のオリジナル作品ができてしまう。このスピード感と、小さなチーム、あるいは個人で完結できる点に、大きな魅力を感じました」と新たな領域にもチャレンジした。

劇場アニメ「ルックバック」は、押山監督がキャラクターデザインや原画の大部分を担い、押山監督が率いるの制作会社「スタジオドリアン」の少数精鋭のスタッフが、1年半以上の歳月をかけて制作した作品だ。

「少人数、あるいは個人制作へ向かう動機は何だったのか?と成田氏が尋ねると、「2017年頃にテレビシリーズを監督した経験から、大人数で作るアニメ制作の限界を感じました。優秀なスタッフを奪い合う状況や、自分の作り方との相性のこともあって。そこから、自分たちで資本を出して個人制作に向かっていきました。生き残るための戦略として、あえて逆行する道を選んだ感覚です。一人でアニメを作るのは無謀ですが、その方が自分は作り続けられると思った」と押山監督。成田氏は「それは、ある意味、“生き残るために死ぬ”を選んだようにも聞こえますね」と、厳しい道を選んだ押山監督を評する。

押山監督は「そうかもしれません。周囲からは『押山君はどこへ向かっているのか分からない』と言われますし、人付き合いもあまり得意ではない方なので、結果的に、一人で粛々と作る方向に来てしまった、という感じです」と補足した。

そのほか、AIの進化によって、アニメ制作の現場はどう変わるか? 映画館や劇場の役割についてなど、多岐にわたる話題が繰り広げられた。押山監督は、AIの普及によって、下積み期間や試行錯誤の土壌がなくなる懸念がある一方で「AIを前提にした全く新しい教育や、個人制作の形も生まれるはずです。尖った個人が、AIを相棒にして作品を磨き上げていく時代になるかもしれない。キャラクターデザインも、人間が手で描いて動かせる範囲に縛られなくなる。これからは、今まで見たことのないアニメが生まれてくるかも」と予想する。

これからの劇場の在り方ついて成田氏は、「今、映画館で流れているような作品を、SNS世界に流しても、PVみたいな意味で戦うのは非常に厳しい。それは、ショート動画のように瞬間的な注意とかドーパミンを刺激するようには作られてないので。ですから、そういう競争や極端な最適化みたいなものから、自由になれるための瞑想空間のような意味で、寺社仏閣とかに近いような存在になっていくという捉え方ができるのでは」と数字的な指標から自由になる空間としての役割を期待している。

押山監督も「僕はキューブリックの『2001年宇宙の旅』が好きで、ああいう、ある種時代と逆行するような、すごくスローなテンポで、瞑想というか、眠気を誘うような映画と言われるかもしれないですが、そういう作品を映画館でやるのも大事だと思います。少し昔の時代のように、おおらかに出入りできる劇場があってもいいと思っています。例えば、時間課金でふらっと入れる劇場や、24時間、あるいは1週間ずっとアニメが流れ続けている空間があってもいい。眠くなったら帰って、また時間があるときに戻ってくる、生活の延長でそんなことができるような」と、長い時間で捉えた鑑賞スタイルについて述べるとともに、「さらにVRのようなデジタル空間で、同時に作品を共有し、チャットしながら観ることも可能になる。常に更新され、生成され続けるアニメーションを場として体験する。AIが入ることで、そうした存在表現は現実的になっていくと思います」と予想した。

さらに成田氏は「20世紀につくられた芸術やエンターテインメントのカテゴリーは、だんだん意味を失っていくかもしれない」と持論を述べ、この展示のように、アニメがあり、漫画があり、原画があり、言葉もある。その境界が溶け合った時空間そのものを体験する場が、これからの劇場や展示の一つの役割になっていくのでは」「それは実は、昔のオペラのような、芸術体験に近いのかも。仕事が終わって立ち寄り、少し観て、飲み食いし、眠くなったら帰る、そんなスタイルが再び戻ってくる気がする」とまとめた。

トークの最終質問として、成田氏は押山監督に「『最後の晩餐』のように、人生で最後に一枚描くとしたら、どんな絵ですか?」と尋ねる。押山監督は「正直、すごく難しい質問ですね。分からないですし、それが本当に絵なのかどうかも分からない」と悩みながら、「ただ、描くって何なんだろうというところに、結局立ち返る気がします。たぶん、自分の原体験みたいなものに戻っていくんじゃないでしょうか。若い頃に、誰かに絵をプレゼントしたことがあって、似顔絵を描いたんですけど、そういう行為に近いものになる気がします。もしかしたら、最後に描くのは、ものすごく素朴な似顔絵かもしれないです」と答えていた。

フォトギャラリー

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!

【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃくちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント